|

そんな満中でしたが、ある時ふと思い立つことがありました。 「そもそも人間の一生など、みな夢や幻と同じではかないものじゃ。この世に生きる人間の限られた命を思えば、わずかに六十年。 人間の一生など定まらない、暁の夢のようなもの。将来のことも夢のようでないと果たして言えるじゃろうか。 いかに栄華を極めても、そんなものは朝顔の花が朝に咲いて夕方にはしぼんでしまうのと変わりはせぬ。松の木が千年の間緑を保つのとは比べようもないわ。 宵のうちに楼上の月を楽しんだとても、夜明け前には雲居の彼方に隠れてしまう。短い一生のうち、物事に執着して、無駄に明かし暮らしたところで何になろう。 わしは、この世で生きておる今こそ、このように武士として人に恐れられておるが、あの世に赴く時には、数千人の従者たちも誰一人として付き従ってはくれぬ。 ただ地獄の鬼どもに追いかけられ、責めさいなまれるばかりとは、なんと口惜しいことじゃ。 とはいえ、仏道に帰依して仏を敬おうとすれば、殺戮を専らとする武士の道は疎かになってしまうじゃろう。どうしたものかのう。」 けれども、一たび思い立ったその御心は、なかなか捨てられるものではありません。そこで満中は、ある尊い上人様の庵室を訪ねて行きました。 「上人様、我々のような衆生は、どのようにして死後の世界での安楽を望み、極楽に往生すればよいのでしょうか。」

|

||

|

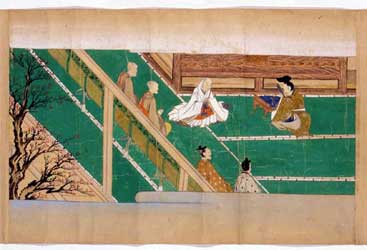

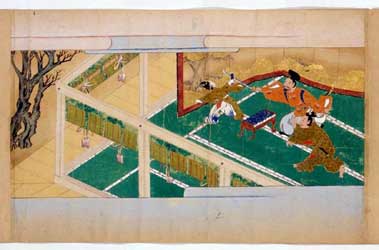

【上人のもとを訪ねる満中】 |